El 'Tequendama' de Rómulo Rozo.

Ánálisis Iconográfico mediante el método Panofsky, de la obra "Tequendama", 1927

Ricardo Rodríguez Vargas

11/22/202412 min read

Iniciamos con la Descripción pre-iconográfica. Procedemos a tal, haciendo el paralelo entre la imagen y lo observado:

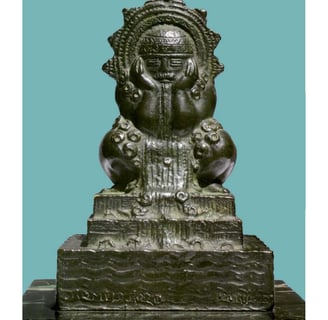

Figura metálica con forma humanoide sobre pedestales a modo de escalinatas: 2 pequeños sobre uno mediano, sobre una repisa o bloque de piedra.

La figura muestra unos relieves a modo de manos sosteniendo otros relieves más pequeños a modo de rostro, donde los ojos estarían compuestos por líneas finitas paralelas como párpados cuadrangulares. Otro relieve asume forma de nariz y debajo altorrelieve semejando un bigote, labio inferior y otros que se desprenden de la cara como posible barba.

A este rostro se añade un labrado en bajorrelieve en la cabeza y frente, a modo de “casco” o “tocado”; de dicho "tocado", sobre y alrededor de éste, se expande un disco plano (cuya superficie más o menos plana es paralelo al plano del rostro). Dicho “disco” con bajorrelieves, remata con formas triangulares radiales simétricas a los lados (3 y 3), y un pequeño disco en vez de la punta de un séptimo triángulo, en la parte superior de dicho disco que contiene estas estructuras. El “disco pequeño", podría ser un sol o una concha. No nos es claro.

Enseguida de las líneas que compondrían la barba, hacia abajo, tenemos otras líneas más gruesas como si dicha "barba" se esparciera y fuera luenga y fuerte, ó, a modo de taparrabos. Dicho "taparrabos/barba" presenta otro relieve circular en el medio y otras dos formas circulares, podrían semejar una forma espiralada o ser como los círculos junto al rostro descritos arriba.

A los lados del "taparrabos/barba", encontramos otras formas esféricas huecas, como esferoides a los que se les ha sustraído el interior; se ven como altorrelieves, variando en tamaño, mas no en número a cada lado, puesto que la simetría es una de las características de dicha figura. Se aprecian 2 hileras que rodean las presuntas "piernas" de la figura, así: una lateral de tamaño "grande", otra análoga hacia adelante y una frontal, ligeramente más pequeña en la hilera superior. En la hilera inferior, tenemos una entre la 2ª y la 3ª de la fila superior, "grande", otra enseguida, en diagonal descendente, ligeramente más grande y una última de tamaño pequeño y forma ligeramente aberrada.

Las mencionadas "piernas", son 2 formas redondeadas a los lados de la figura, del medio hacia abajo, que apuntan diagonalmente hacia afuera, cual rodillas en posición de "palmasana" o flor de loto, puesto que bajo dichas "piernas", tenemos, sobre el primer pedestal, otro relieve con forma de “pie”, donde se distinguiría la planta y el dedo gordo del pie.

Enseguida de la figura antes descritas, tenemos los tres pedestales sucesivos cuadrangulares, uno más alto que el otro; los dos primeros mantienen cierta progresión de crecimiento volumétrico constante, como una pequeña pirámide escalonada, mas el último, el inferior, fácilmente duplica y un poco más la altura de los primeros. Estos "pedestales/escalinata" presentan bajorrelieves con formas geométricas, como celosías o ribetes. Cabe destacar que la mencionada forma de "barba/taparrabos" toca con sus remates circulares el primer peldaño y pareciera extenderse hasta el fin del secundo, por algún relieve adicional que se mantiene en esta zona en tales peldaños.

Entre el 2o y 3er "peldaño", se muestran unas formas en altorrelieve como "ondulaciones" o "herraduras" poco definidas, dos a cada lado.

El 3er "escalón" se entiende como el pedestal mayor y presenta un altorrelieve con formas ondeantes, como posibles ondas acuáticas o serpientes que se curvan siguiendo una trayectoria horizontal en dicho "escalón" son 5 aproximadamente, y sobre la última, se distinguen grafos. El primero, a la izquierda, reza: "ROMVLO ROZO", y, tras un espacio: "PARIS". Dicha aseveración la hacemos teniendo en cuenta un margen de error posible.

Para finalizar, diremos, que tanto la imagen propia como las encontradas en los medio bibliográficos presentan el frente de la obra escogida. Para próximos ejercicios, nos encantaría tener ojalá vistas tridimensionales de los objetos y, si no, en varios ángulos.

2. Análisis iconográfico de “Tequendama”.

A conticuación indagamos en los “motivos” o conceptos artísticos que alcanzamos a evidenciar en la obra. Siguiendo la nomenclatura de Panofsky, les llamaremos “temas”, enlistados a continuación:

1. Tema: Hombre sentado en posición de loto (sukhasana

2. Tema: Hombre tribal

3. Tema: Hombre indígena de la realeza

4. Tema: Hombre con barba

5. Tema: Figura hierática meso o suramericana

6. Tema: Hombre meditativo

7. Tema: Hombre pensativo

8. Tema: Figura botiva

9. Tema: Figura hierática

10. Tema: deidad/hombre de la realeza robusto, gordo

11. Tema: Hombre o divinidad en pedestal

12. Tema: Disco solar en la cabeza

13. Tema: Figura sobre 3 pedestales.

14. Tema: formas de agua

15. Tema: Agua que cae

Ahora procedemos a realizar una breve indagación respecto a cada uno de ellos.

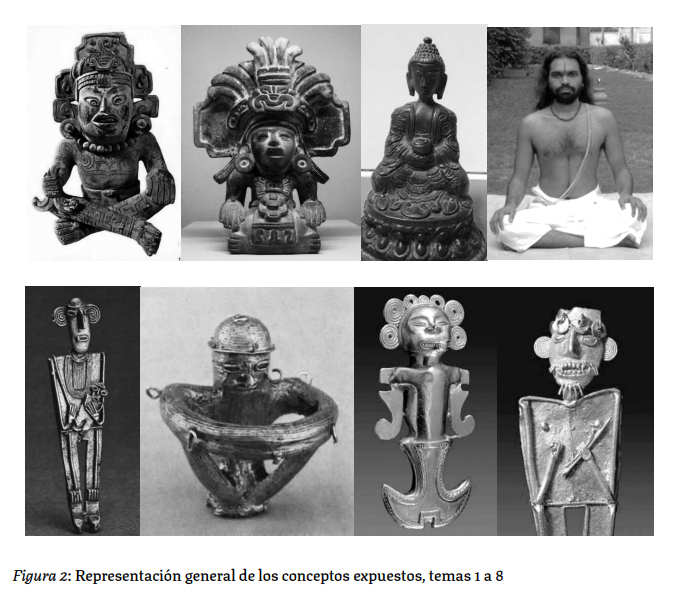

a. Temas 1 al 9: A continuación haremos un repaso de dichos motivos en algunas imágenes de obras y figuras destacando dichos motivos.

En la fila superior (Figura 2), vemos como tema común la posición sentada en flor de loto (o sukhasana en la tradición hindú). Las primeras dos imágenes pertenecen a culturas centroamericanas, mientras que las segundas dos, a la cultura oriental. Nótese que difícilmente se representa en todas las figuras el uso de barbas, salvo en las dós imágenes de la extrema derecha de ambas columnas; en la de arriba como gesto de masculinidad de deidades del Indo y en la inferior, como representación aparente de un guerrero “jaguar” con servatana (Lleras Pérez, 2005). En la fila inferior el motivo principal son las figuras botivas, como los tunjos precolombinos (Falchetii, 1989; Lleras Pérez, 2005). Nótese la similaridad en los rasgos, especialmente de los ojos, con la obra estudiada. Salvo la segunda figura, ninguna se encuentra sentada, y la tercera, directamiente, elide los piés. También, en las figuras de esta fila, las representaciones sugieren poses hieráticas debido a la técnica.

Un elemento común en todas las que se observan sentadas (y aún en las que parecen tener los ojos y boca entornados), es calma, como de un estado reflexivo o meditativo. Al abrir la boca se puede entender canto, habla o mantramización y, en el caso del “guerrero-jaguar” agresión, al mostrar los dientes.

Las representaciones americanas en ambas filas, las entendemos tribales en mayor o menor medida, puesto que las civilizaciones de dicho continente no alcanzaron el grado de desarrollo técnico de las culturas colonizadoras. La majestad o dignidad de dichas figuras, como rango político, espiritual o social, se distingue por el uso de ornamentos como los tocados o el pedestal de la figurilla budista de la fila superior, como ampliaremos:

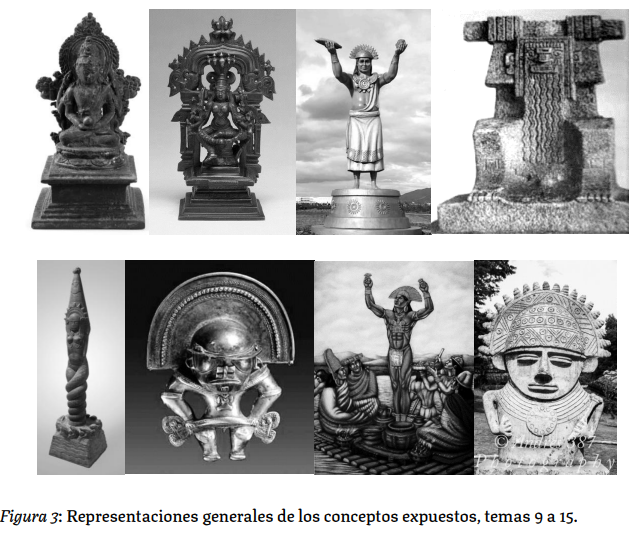

En este nuevo conjunto de figuras tenemos como elemento común la majestad y la divinidad. Salvo las últimas tres imágenes de la fila inferior, todas las demás representan deidades. Nótese en las dos primeras de arriba, como existen toda una serie de motivos ornamentales o atributos de dichas divinidades y el uso que se hace de los pedestales para generar sensación de grandeza; noción que persiste en la tercera imagen, una representación moderna del dios Súa (tasmbién Xua o Xué), divinidad del sol a quien rendían culto los caciques Chibchas, como en la imagen justo debajo, donde un dorado (literalmente), Zipa, se dispone a ofrendar el oro en la laguna de Guatavita, emblema éste de la fecundación del dios Padre en las Aguas de la Madre de vida, divinidades funtamentales de los pueblos ancestrales a los que Rozo enaltecía con su obra (Goyes Narváez, 2016; Pineda García, 2013).

Así mismo, se cuenta con la representación del disco solar como emblema de nobleza en los caciques y deidades mismas, similar a lo que sucede con nuestra obra “Tequendama”.

En cuanto al motivo del agua, la primera figura de la fila inferior, “Bachué”, del mismo autor, manifiestan formas acuáticas en la base, tal como se ven en “Tequendama”, explicado esto como representación y culto a la diosa muisca, sin ser este un motivo exclusivo de estos, ya que la Afrodita misma de los griegos nacía de la espuma del mar, por ejemplificar.

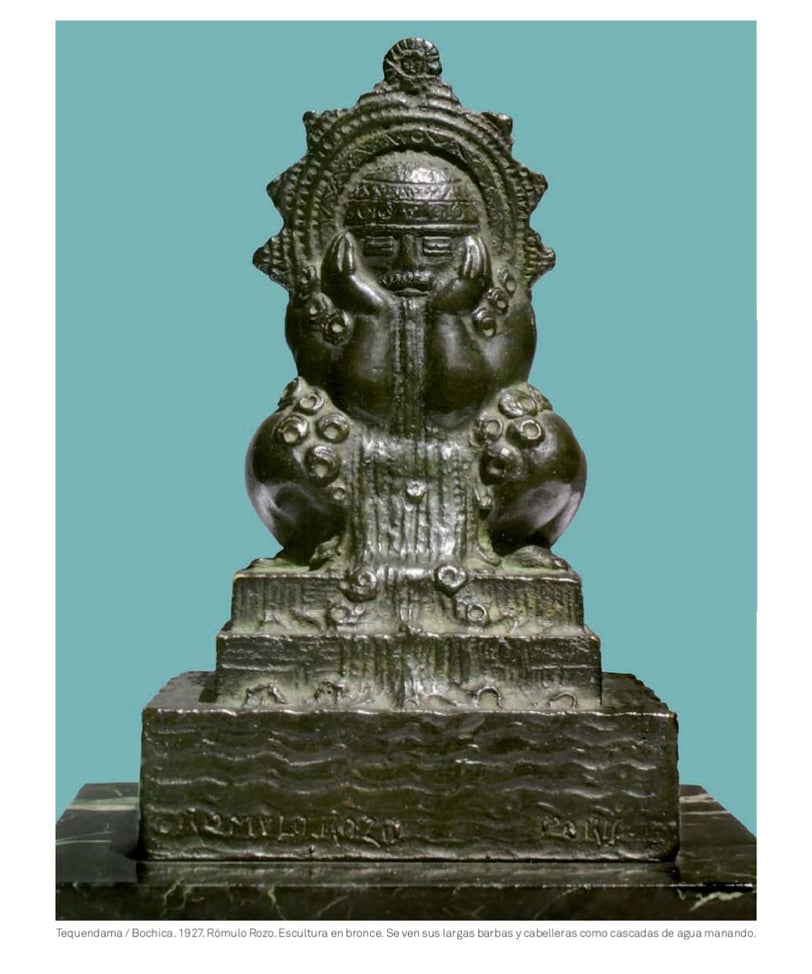

Finalmente, en la fila superior, en la extrema derecha, tenemos al “Bochica” de Rozo, quien nos demuestra una luenga barba, como se narra en los mismo mitos muiscas de la creación, respecto a éste singular e importante personaje en la cosmovisión de dicho pueblo (Carrizosa-Posada, 2019; Rivera, 1989).

Esperamos, pues, con estos elementos haber aportado algunos referentes para la interpretación iconológica final, así como haber realizado un escrutinio medianamente acertado de los temas o motivos hallados en la obra, sabiendo que podríamos ahondar en cada uno ad náuseam y encontrar un sinfín de obras y referentes de muy diversas tradiciones para cada motivo.

Finalmente, en cuanto a la Interpretación iconológica de la obra, tenemos:

Buscaremos, en dicha interpretación, como nos sugiere Panofsky, entender al el entorno y el individuo. Trataremos, pues, de hacer un bozquejo de la sociedad y cultura en que Rozo se desenvolvió como artista, qué sucesos le marcaron y generaron en él la idea del “Tequendama”, así como su discurrir vital que le llevó a recorrer varios países y a interesarse por sus orígenes ancestrales.

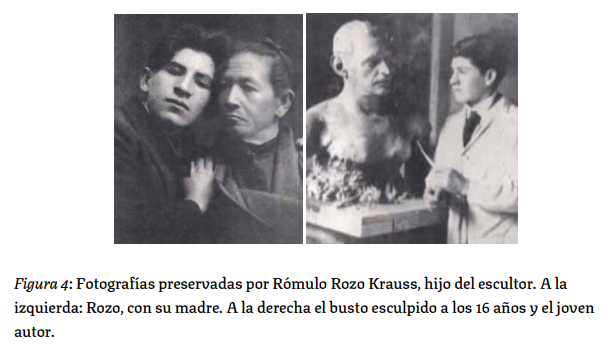

A los elementos respecto al humilde origen de Rozo expuestos a lo largo del presente, sumaremos que era hijo de una boyacense que se ganaba la vida en la mina de sal de Zipaquirá (Goyes Narváez, 2016, p. 30), donde tuvo en su niñez una epifanía de mano de la Virgen de dicha catedra, que le sugería el derrotero artístico y profesional por el que destacaría en su existencia, en vez de seguir de lustrador de zapatos, como lo narraría su hijo R. Rozo Krauss, años después (Juliana & Segura, 2012).

Tenemos tambien que, para el artista, la figura de su madre habría tenido un papel importante en la elección del tema de su obra, puesto que ella era de ancestro indígena. También existe la posibilidad de haber recibido influencias del antropólogo Konrad. R. Preuss, acerca de la cultura de San Agustín (Goyes Narváez, 2016, p. 23).

Así mismo, remarcaremos su temprano talento al esculpir a los 16 años, por encargo del embajador de Chile en Colombia, Diego Dublé Urrutia, un busto de su persona (Pineda García, 2013); obra que pretendía, por parte del chileno, demostrar el talento del joven y hacer de mecenas de éste, puesto que al finalizar la presidencia de M. F. Suárez, el joven había perdido un pequeño estipendio que recibía para sus estudios (Juliana & Segura, 2012).

Así pues, el joven que a los 16 años realizó su primera obra reconocida, a los 17 era obrero construyendo la estación del Tren de la Sabana y comerciante de pequeñas estatuillas que tallaba con las piedras sobrantes. Luego es recomendado para iniciar estudios de artes a los 21 años y a los 24 años (en 1923), viaja a Europa, apoyado por el Sr. Dublé, con quien mantendría lazos de amistad (Pineda García, 2013).

En el viejo continente, estudia en varias Academias de artes en España (preferida por los doctos locales, en vez la parisina), aunque luego también en Francia, entre 1923 y 1930. Y a pesar que su paso por la academia española no fue memorable, si dejó influencias técnicas y expresivas en su trabajo, especialmente del Maestro V. Macho (Juliana & Segura, 2012).

En dicho viaje, nacen sus obras indigenistas, debido a una actitud inconforme y cuestionadora de los orígenes y de las imposiciones de la cátedra artística en nuestro país, donde se propendía por un “neocostumbrismo” y la mímesis de pintores españoes como Velázquez (Pineda García, 2013, p. 43); inconformidad alimentada en las vanguardias de la época y en las exposiciones precolombinas del museo del Louvre. Es en París, más específicamente en la Académie de la Grande Chaumière, donde en 1927 ejecutaría la “Tequendama”.

El Tequendama, entonces, sería la 3ª escultura de su corta carrera en la que exploraría el tema indígena, siendo la primera “Bachué, Diosa Generatriz de los Chibchas” (1925), “Bochica” (1927) y “Tequendama” (1927).

Los orígenes, es decir, el indigenismo y, más precisamente, el mestizaje, sería la búsqueda fundamental del artista respecto a sus orígenes. Buscando una representación de la madre de los “mestizos” y partiendo de la inexistencia de imágenes de las deidades indígenas, Rozo imagina e interpreta a dichas deidades y busca darles forma (Pineda García, 2013, p. 46), creando así una imagen que se convertiría en la revolución cultural de la época en Colombia y que influiría en toda hispanoamérica en mayor o menor medida, al punto de ser considerada “la primera obra moderna de la historia del arte colombiano” (Juliana & Segura, 2012, p. 3).

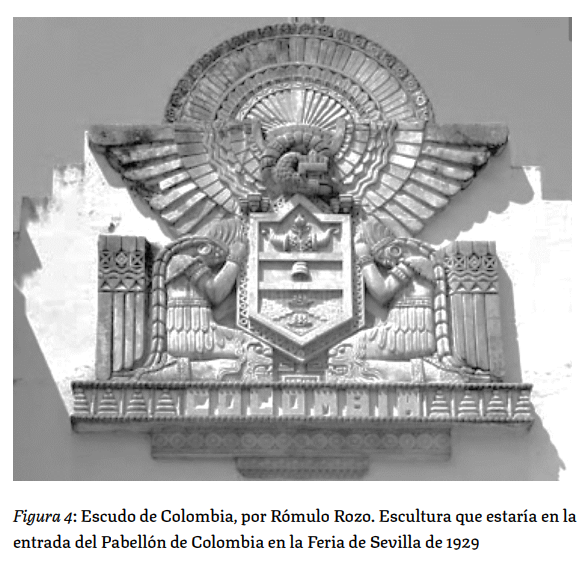

En “Bachué”, se fusionan elementos mitológicos e ideas del autor para representar conceptos como la fecundidad y maternidad. Dicha escultura, fue replicada en el Pabellón de Colombia en la Feria de Sevilla de 1929 y laureada con la medalla de oro entre los participantes (Juliana & Segura, 2012).

Dicha obra, años después también, en la década de los 1930, daría pie al nacimiento de la vanguardia de “Los bachués”, que estaría activa alrededor de 20 años, entre los años 30 y 40 (Pineda García, 2013). Respecto a los bachués y “el bachueismo”, podría decirse que Rozo: “recupera el universo indígena para integrarlo a su obra y busca crear su propia expresión artística. Además, se apoya e idealiza el pasado precolombino para construir un futuro diferente a los modelos europeos” (Pineda García, 2013, p. 44). Actitud, que, según el autor citado, estaría dada por un sentido patriótico de Rozo, quien estaría buscando aportar desde sus ideas propias a un imaginario de Nación basado en el mestizaje como una realidad de nuestro país, con la gran madre Bachué como Madre de la Nación Colombiana (Pineda García, 2013), sentido que, con diversos matices, acogería el Bachuísmo (Juliana & Segura, 2012).

Esto haría que emprendiera, mas tarde, obras de carácter político y nacionalista como “Escudo de Colombia”, amparadas en las ideas de autores como Triana (con La civilización Muisca, de 1923), y L. Zerda (con el estudio de El Dorado, de 1883) (Pineda García, 2013).

Tenemos, así, que la escultura en estudio corresponde a un esfuerzo de un artista que está realizando una búsqueda personal y colectiva que se refleja en sus obras: Un esfuerzo personal por reivindicar sus raíces maternas, las raíces indígenas que le alimentaron y conformaron como artista (incluso con aquella epifanía de la Virgen), y un esfuerzo colectivo por dotar de identidad y fortaleza en una idea de Nación a la inmensa mayoría de mestizos que pueblan este país.

Tequendama puede entenderse como el trabajo mediador entre Bochica (también llamado Nemqueteba), el padre, el patriarca, el hombre blanco y Bachué la Madre indígena de las naciones mestizas que quisieran acogerse a ella bajo el nombre que fuera, dentro de el caleidoscopio de naciones conquistadas por el patriarca europeo.

Sería el mediador, el “Hijo” de esta trinidad de deidades que recoge el sentimiento botivo indígena y el sentimiento de un anhelo de hogar para todos los mestizos relegados y descastados, como lo fue el mismo autor en el extranjero, especialmente en los últimos días de su vida (Goyes Narváez, 2016).

Rozo, en medio de un ambiente económicamente hostil, de una Academia conservadora, con la audacia del hambre y a la habilidad de sus manos, gracias a conocer a su mecenas y amigo chileno (y un poco al gobierno nacional), después de dar el postrimero adiós a su madre en la estación del tren (la única persona que le despidió en Colombia), tras dejar la academia española y abrazar las vanguardias parisinas, y tras conocer y enamorarse de los mitos y las tradiciones indígenas (cuya sangre corría también por sus venas), tuvo el arrojo de crear y recrear las formas que, en su imaginación, asumían las raíces indígenas que integran el ADN de los pueblos americanos.

Esto sucitó un tornado cultural que se convirtió en movimiento, con “Los bachués” de un lado y, probalemente, de los descendientes de aquellos que no se identifican con el mestizaje y la sangre indígena, por el otro.

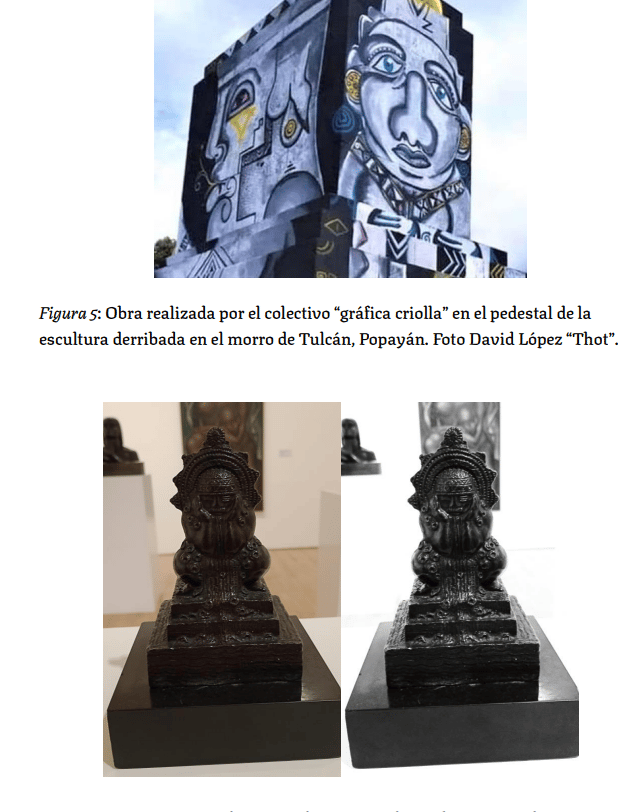

En este aparte, a modo de epílogo, Melba Pineda G, narra: “la desaparición de la estatua del Cacique Pubén, diseñada para estar en la cima del Morro de Tulcán en Popayán, en dónde en la actualidad[1] se encuentra la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, elaborada por Victorio Macho, (maestro de Rómulo Rozo en España)” (Pineda García, 2013, p. 52).

Referentes

5. Referentes.

1. Panofsky, E. (1972). Estudios sobre iconología. Alianza Editorial.

2. Angel Casas C., Recamán de Uribe C. (2012). Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

3. Falchetti, A. M. (1989). Orfebrería prehispánica en el altiplano central colombiano. Boletín Museo del Oro # 25, 3-42.

4. Anónimo. (2023, Mar 09). Tequendama. Rómulo Rozo, 1927. Banrepcultural, La red cultural del Banco de la República de Colombia.https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/tequendama-ap5202

5. Segura, S, Juliana S. (2012). "Monumento a la Patria de Rómulo Rozo: Del misticismo religioso al misticismo secular.

6. Carrizosa-Posada, D. (2019). Descripción pre-iconográfica, análisis iconográfico e interpretación iconológica de la pintura Retablo de los dioses tutelares de los chibchas (1938). La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña. Soportes editoriales.

7. Lleras Pérez, R. (2005). La orfebrería prehispánica de Colombia.

8. Jiménez de Muñoz, E. (2009). La representación del ave símbolo del Dios Súa. El Dios Sol entre los Chibcha.

9. Rivera, E. A. (1989). Análisis Estructural Del Mito Bochica - Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Historia de Colombia, Universidad del Tolima.

10. Pineda García, M. M. (2013). Rómulo Rozo, la diosa Bachué y el indigenismo en Colombia (1920 - 1950). Baukara. Bitácoras de Antropología e Historia de La Antropología En América Latina, 195, 41–56.

11. Goyes Narváez, J. C. (2016). Exceso de agua y falta de sol. Trama y Fondo: Revista de Cultura. , 41(La Devoción), 17–32.